深耕地方基礎科學教育 2025年諾貝爾獎科學講座11月登場

今年諾貝爾獎得主已經於十月初公布,中正大學理學院科學教育中心將沿往例於11月4日校內舉辦「2025年諾貝爾獎科學講座」,邀請國內相關領域頂尖專家深入解析今年生醫、物理、化學獎得主的科學成就,盼藉此強化本校學生以及地區高中科學教育與人才培育。

今年諾貝爾科學獎項中,生醫獎由美國的 Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell 以及日本的 Shimon Sakaguchi 等三位學者,以表揚他們在「外周免疫耐受」(peripheral immune tolerance)機制上的重大發現。免疫系統是演化歷程上的一項傑作,保護生物體免受環境中病毒、細菌及其他各種微生物的侵害。若沒有功能正常的免疫系統,我們將難以在自然環境中生存。然而,免疫系統必須能夠清楚區分生物自身的正常細胞與外來病原體,以避免攻擊自身器官。今年諾貝爾生醫獎得主的研究,清楚的闡示了免疫系統如何實現這項精準調控的關鍵機制,並為未來醫學治療開創了嶄新的方向。

在物理獎方面,由John Clarke、Michel H. Devoret 與 John M. Martinis 三位學者,以表彰他們在「巨觀電路中的量子力學穿隧效應及能量量子化」方面的開創性發現。儘管奇特的量子現象及其理論早在二十世紀前期便已被提出,但這些現象通常僅在電子、原子、分子等微觀尺度下才能觀察到,在巨觀世界中幾乎無法察覺。然而在1984至1985年間,這三位物理學家成功利用超導電路與約瑟夫森接面,首次在實驗中觀測到巨觀系統中的量子行為—包括量子穿隧與能量量子化。這項發現不僅在基礎科學上具有深遠意義—它打破了微觀與巨觀世界的界線,更為今日快速發展的量子電腦科技鋪平了道路。

今年化學獎的三位獲獎人分別是Susumu Kitagawa(北川進)、Richard Robson 與 Omar M. Yaghi 三位科學家,以表揚他們在開創與發展金屬有機骨架(Metal-Organic Frameworks, MOFs) 方面的卓越貢獻。三位得主分別來自日本、澳洲與美國,彰顯了此一研究的國際合作性質,其中Omar M. Yaghi亦是2024年唐獎永續發展獎的得主。MOF 材料具有強大的應用潛力,其龐大的內部空間與可調控的化學特性,已被應用於多個關鍵領域:在乾旱地區從空氣中吸附收集飲用水、捕捉溫室氣體二氧化碳、安全儲存氫能作為潔淨燃料、吸附有毒化學物質以淨化環境,以及作為高效催化劑驅動化學反應。

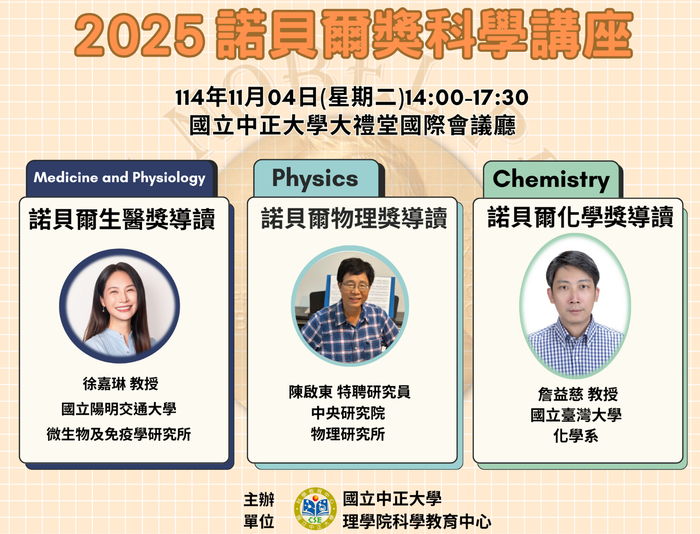

中正大學科學教育中心主任胡維平表示,中正大學已連續9年舉辦諾貝爾科學獎導讀講座,並邀請地區高中師生前來現場聆聽。今年特別邀請到國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所徐嘉琳教授、中央研究院物理研究所陳啟東教授、以及國立台灣大學化學系詹益慈教授向大家深入解說2025年諾貝爾科學獎得主的研究歷程,以及在科學上的重大貢獻。

想一探全球科學桂冠的學術內涵及獲獎人的精采故事?歡迎各級學校師生及地區民眾於11月4日下午2時前來國立中正大學大禮堂國際會議廳參與2025諾貝爾獎科學講座,或透過線上直播收看,網址:https://www.youtube.com/live/zj3TUzYAHns?si=5M8hW_t5Lz